1 – Edmond Haraucourt, une légende qui vaut un siège

1856 – 1941

Page construite à l’origine par Yvon Lallemand et Gil Melison-Lepage. Elle a été restaurée à partir des archives de l’AHME par Farida Douai et mise en ligne par Paul Sath.

Romancier, poète et auteur dramatique, Edmond Haraucourt, né le 18 octobre 1856 à Bourmont où son père était receveur de l’enregistrement, vécut à Saint-Dizier où il fut élève du Collège (actuellement ESTIC). Une plaque a été posée sur sa maison, rue du Docteur Mougeot, lors d’un dernier salon du livre. On retient surtout de lui ces quelques mots du « Rondel de l’Adieu » : « Partir c’est mourir un peu ».

En 1883, alors qu’il est rédacteur au Ministère de l’Intérieur, il fréquente assidûment les milieux littéraires de la capitale et commence sa carrière par un petit scandale avec « La Légende des sexes, poèmes hystériques », sorte de pastiche qu’il écrit sous le pseudonyme de Sire de Chambley. Après la « Légende des siècles » du père Hugo, il fallait le faire ; mais saluons cette inspiration audacieuse qui lui vaudra cependant le refus d’un fauteuil d’académicien. À ce siège, on lui préférera Jean Richepin dont l’œuvre moins sulfureuse entre dans les critères de l’époque. Ami intime de Victor Hugo, Edmond Haraucourt sera l’un des huit poètes à veiller son cercueil.

Puis il se montre beaucoup plus strict et mélancolique avec : L’Âme nue (1885) – Seul (1891) – les Âges, l’espoir du monde (1899) et ses pièces de théâtre : La Passion (1890) – Aliénor (1891) – Don Juan de Manara (1898) – Circé (1907)

Edmond Haraucourt se distingue ensuite par son théâtre en prose : La première (1894), Jean Bart (1900) et par une adaptation du roman de René Bazin Les Oberlé, ainsi que par ses poèmes mis en musique par Gabriel Fauré.

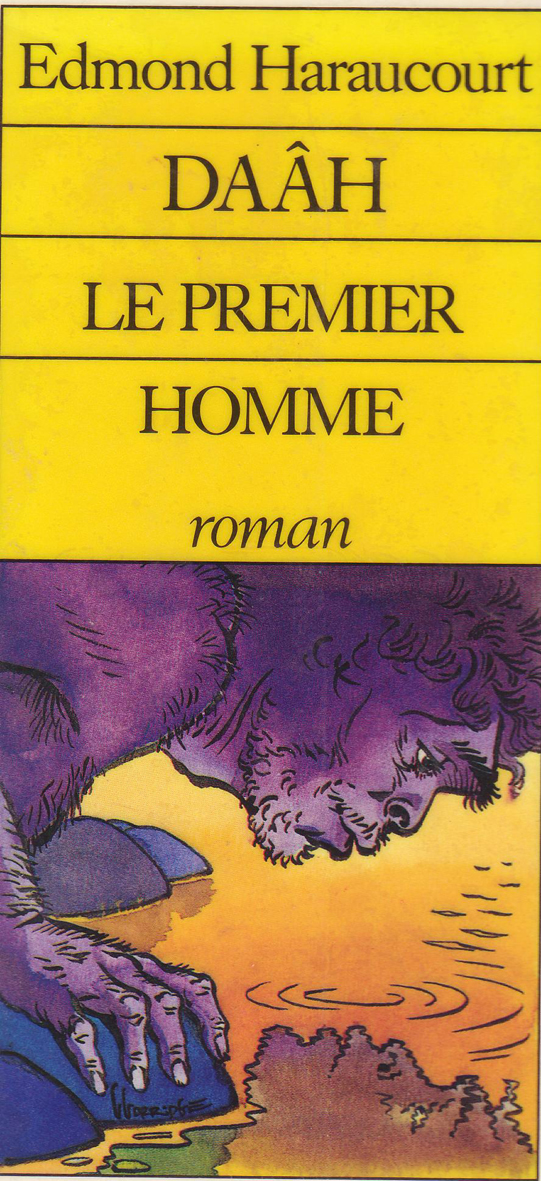

Ses romans les plus connus sont : Amis (1887), Les Benoît (1905) et bien sûr Daâh, le premier homme, dont nous donnons plus loin un extrait. (Éditions Arléa)

« Sur la préhistoire, sur la vie quotidienne il y a plusieurs millions d’années, sur la naissance à la conscience d’homme de nos lointains ancêtres, voici l’un des meilleurs livres jamais écrits » Geneviève Guichard, préhistorienne

Il meurt à Paris au n°5 du quai aux Fleurs situé au cœur de la Cité.

Edmond Haraucourt fut élève à l’École des Chartes, Grand Prix de l’Académie Française, Conservateur du Musée du Trocadéro, Conservateur du Musée de Cluny, Président de la Société des Gens de Lettres, bibliothécaire du Sénat, président de l’association des Admirateurs de Leconte de Lisle, président de la Fondation Victor-Hugo, Grand Officier de la Légion d’Honneur, et, curieusement, on le retrouve en 1937, président d’honneur d’une association des Écrivains de Haute-Marne, fondée en 1932 par Monsieur H.A. Geoffroy, né à Brainville-sur-Meuse. Dans la revue éditée par l’imprimerie moderne de Langres en 1937, à l’initiative de cette association, Edmond Haraucourt signe un très long poème intitulé « À la mémoire des écrivains français morts pour la Patrie » et fait la critique du dernier ouvrage de H.A. Geoffroy, Arbres et paysages, à propos duquel il écrit « … votre livre, mon cher confrère, est de ceux qu’il fait bon recevoir dans la paix d’une campagne, plutôt que parmi les rumeurs de Paris. Il a eu raison de me rejoindre ici. J’en ai coupé les pages devant le décor dont j’ai fait mon pays d’adoption*, et là, il a évoqué le décor du pays natal (la Meuse, Bourmont)… »

* il s’agit sans doute de l’île de Bréhat où Edmond Haraucourt se plaisait à vivre.

Certains auteurs passent à la postérité, d’autres disparaissent corps et biens, quelques uns demeurent à travers un petit morceau de leur œuvre. Edmond Haraucourt est de ceux-là, et si le public l’a oublié, incapable de le situer dans le temps ou de citer le titre d’un de ses ouvrages, il reste cependant dans la mémoire le fameux « partir c’est mourir un peu… » Mais mourir n’est-ce pas partir beaucoup – comme disait Pierre Dac – quand d’une œuvre importante on ne retient que quelques mots ?

Ci-contre, le village de Bourmont.

2 – Edmond HARAUCOURT en Haute-Marne

Dans ses Mémoires, sous-titrées Des jours et des gens, qu’il n’a pas eu le temps de terminer, Edmond raconte « Comment il vint au monde ».

« Je suis né en 1856, par un pluvieux matin d’octobre, sur une colline du Bassigny, à Bourmont, non loin de Domrémy où naquit Jeanne d’Arc ; la Meuse coule au pied du coteau sur le versant duquel s’érige ma maison natale. Mon père était Lorrain, natif de Commercy, cité guerrière, féconde en soldats ; ma mère Champenoise, née à Langres, ville mystique, pourvoyeuse de missionnaires ».

Là, il parle d’expérience : la famille langroise de sa mère eut sept enfants : quatre garçons et trois filles. Les quatre garçons furent tous prêtres destinés aux Missions Étrangères, dont un devint évêque du Tibet et deux filles nonnes. Seule sa mère, Marie, ne fut pas touchée par la grâce : on en fit une épouse et la mère d’Edmond.

Il décrit la maison de son grand-père maternel :

« Une maison sombre, faite de deux maisons adossées et communicantes qui ouvrent sur deux rues, avec des murs épais, humides depuis deux cents ans, et des fenêtres vitrées de carreaux verts par où entrent un minimum de clarté, un minimum d’air respirable, un minimum de bruits… »

« Langres est une ville de jadis, ou du moins elle l’était…. Louis XI s’y sentirait chez lui. Plantée au sommet d’un rocher qui se bombe, l’antique cité se ramasse entre les murs romains qui la ceinturent encore. »

On le retrouve à Saint-Dizier où son père a été nommé, « fonctionnaire des finances » et où sa sœur nait en 1862.

Il étudie au collège (actuellement ESTIC). Une plaque a été posée sur sa maison, rue du Docteur Mougeot, à l’occasion du salon du livre organisé par l’AHME.

Daniel Malassis, poète, dramaturge, romancier, journaliste, lauréat de l’Académie française et de la Société des poètes français, habite l’île de Bréhat. Mais ce n’est pas la proximité de la « Citadelle », maison d’été du grand homme, qui l’a incité à écrire une abondante biographie sur un écrivain si légendaire en son époque, si méconnu aujourd’hui. En 1995, Daniel Malassis reçoit le Prix Edmond Haraucourt remis en juin par la Société des poètes de France, pour son ouvrage Parfums de Bretagne. Or à cette remise de prix, le président de la S.P.F. de l’époque lui glisse à l’oreille « Vous savez qu’Edmond Haraucourt fut l’un de nos premiers présidents, de 1908 à 1911. Il faudra nous faire une conférence sur lui. »

C’est en quelque sorte le doigt dans l’engrenage, puisque après cette conférence programmée le 13 janvier 1996, par le plus curieux des hasards, Daniel Malassis se voit remettre la volumineuse correspondance entretenue par Edmond Haraucourt, sa mère, sa sœur, entre 1870 et 1900. De fil en aiguille, de recherches en curiosité, la vie de l’illustre Bassignot se construit : sa vie d’archiviste conservateur du Musée de Cluny, son amitié avec Victor Hugo, sa fréquentation assidue des salons de la belle époque, ses recueils de poésie, ses romans, le scandale de la « Légende des sexes », ses pièces de théâtre, ses démêlées avec l’Académie, son immense production journalistique. Tout cela donne un ouvrage de 250 pages qui montre les multiples facettes d’un personnage hors du commun, sur lequel Roland Le Cordier, président d’honneur de la S.P.F, écrit dans la préface « … on s’interroge, pour savoir si le chevaleresque auteur de poèmes d’amour, le veilleur de la dépouille de Victor Hugo sous l’arc de Triomphe ou le « Burgrave » sont bien les mêmes que le passionné de l’île de Bréhat, en relations contradictoires avec ses voisins. »

Ci-contre : église Saint-Joseph, Bourmont

3 – Edmond HARAUCOURT – ILE DE BREHAT

Edmond HARAUCOURT et l’île de BREHAT.

Edmond connait l’Ile de Bréhat par Ernest RENAN qui y venait quand il était élève au Séminaire de Tréguier.

« Quand il m’y envoya, en 1889, on la faisait beaucoup souffrir : de toutes parts, des entrepreneurs de travaux publics et des fabricants de pavés ouvraient des carrières dans les récifs de granit rose et défonçaient le décor à coups de dynamite. Le massacre dura des années ; il donnait envie de pleurer. Personne cependant ne paraissait s’en émouvoir. J’eus la prétention de sauver ces roches meurtries. »

À sa demande, le préfet prend un arrêté, puis Edmond Haraucourt rédige une proposition de loi, qui est présentée par un député, M. Bauquier. C’est la première loi de protection des sites.

Puis Edmond achète tous les rochers « qu’on veut bien lui vendre… »

Finalement, il se décide à bâtir une maison qui ne serait pas une intruse pour ne pas gâcher le paysage. Mais il n’a pas d’argent !

« Alors surgirent, comme s’ils étaient envoyés par les fées, Arthur Meyer, qui m’ouvrait les portes du Gaulois et Fernand Xau qui m’ouvrait celles du Journal. Le premier me demandait des vers qu’il publia chaque semaine, en troisième colonne et dont le rendement filait, au bout du mois, vers les maçons, les menuisiers et le couvreur : si bien qu’au bout de l’an, j’avais, chez les libraires un recueil de poèmes, L’Espoir du Monde, et, sur la lande, une maison de granit dont j’étais l’architecte et qui ne me coûtait rien. O merveille ! Les vers avaient tout payé : mes murs sont en alexandrins.

« Presqu’aussitôt, le second envoyé des fées me demanda pour le Journal des contes non moins hebdomadaires, dont le rendement allait se transmuer en landes et en roches : si bien qu’au bout de vingt ans j’étais devenu, sans bourse délier, le propriétaire foncier de cent vingt parcelles du cadastre… »

Heureuse époque où les journaux publiaient des poèmes et des contes…

Admirant l’œuvre d’André Honnorat, fondateur et créateur de la Cité Internationale Universitaire de Paris, Edmond Haraucourt et son épouse, n’ayant pas d’enfant, décident de léguer à cette œuvre, pour la grande famille des étudiants, leur « chère petite maison de Bréhat ». La donation est signée le 13 Février 1929.

De nos jours, la maison est parfaitement entretenue….

Ci-joint les renseignements fournis par la Cité Universitaire. EH BREHAT 2

Précisions : La maison Kervarabès est celle d’Edmond HARAUCOURT.

La maison Kerrien est une autre donation : elle est louée à l’institutrice de l’île.

Haraucourt passait à Bréhat deux ou trois mois de l’année, dans sa propriété de l’extrémité de l’île Nord. Le poète Louis Guillaume a rappelé dans son ouvrage L’Île de l’enfance quelques souvenirs personnels. « En longeant la côte en direction du Paon, on était arrêté par une simple pancarte : « Passant, je n’ai qu’un coin… laisse-le moi ! ». C’était là, sans clôtures, que le fier poète de L’Âme nue et de Seul avait bâti sa « citadelle ». Enfants, nous continuions d’escalader les rochers, mais en nous écartant le plus possible de la maison de « Monsieur Haraucourt » et en mettant une sourdine à nos cris… »

Évoquant son séjour sur l’île, Haraucourt écrivait :

« Quand on aime Bréhat, on y pense ;

Quand on y pense, on y revient ;

Quand on y revient, on l’adopte. »

L’écrivain a fait don de sa propriété à la Cité Universitaire de Paris. À ce sujet, il écrit ces lignes : « En un temps où frémissent tant de menaces diplomatiques, j’admire l’effort d’André Honnorat, fondateur et créateur incessant de la Cité Universitaire où il rêve de rassembler la jeunesse de toutes les nations pour lui infuser une âme commune et la préparer ainsi à la paix universelle. »

4 – Edmond Haraucourt à Paris

Il est élève au Lycée Henri IV.

Là, fort impécunieux, il monnaie l’écriture de poèmes en latin pour deux sous pour des camarades plus aisés. Malheureusement un Ministre abolit les vers en latin, lui coupant ses modestes ressources.

Vient la période où il publie ses premiers poèmes et où il fréquente Léon, Bloy, Leconte de Lisle, Théodore de Banville, Alphonse Daudet, Maurice Barrès, Ernest Renan, Jean Richepin, Barbey d’Aurevilly….

Son recueil « L’Âme Nue » l’amène à rencontrer Victor Hugo. Il fera partie des dix poètes qui escorteront sa dépouille dans le corbillard des pauvres, que suivaient des chars énormes couverts de fleurs.

Pendant ce temps, il est devenu « rédacteur de première classe » au Ministère du Commerce, jusqu’au jour où il postule et est nommé en 1894, « Conservateur du Musée de Sculpture comparée du Trocadéro », où il reste jusqu’en 1903, date à laquelle il est nommé « Conservateur du Musée de Cluny », fonction qu’il occupe jusqu’en 1925.

Il écrit pour Sarah Bernardt une « Passion », qui, faute de salle, est jouée au Cirque d’Hiver, avec l’orchestre Lamoureux, le 4 Avril 1890. Puis elle est montée au petit théâtre de la Bodinière, accompagnée à l’orgue par Gabriel Fauré.

Après une joyeuse vie de célibataire, à quarante ans, il rencontre « celle qui ressemble le plus à la compagne souhaitée », dont nous n’avons pu trouver le nom.

En compagnie de sept personnes en tout, il se marie le 3 Décembre 1896 à la mairie du XIVe arrondissement. Puis ils se rendent « en tramway, sur l’impériale » pour une simple bénédiction dans une chapelle de Saint-Pierre de Chaillot.

« Après la cérémonie religieuse, nous rentrons chez moi (rue Gay-Lussac), où nous mangeons ma dot, qui se compose d’un poulet en gelée, offert par ma mère et servi dans la dot de ma femme, qui est un plat en faïence ancienne, à fleurs bleues ».

Waldeck-Rousseau avait vu juste : « Je parie qu’elle n’a pas le sou ! »

Edmond Haraucourt a laissé ses Mémoires inachevées. Il en était à l’année de son mariage : 1896.

5 – Edmond HARAUCOURT – Extrait d’œuvres

Daâh, le premier homme, Elle, roman

« Au sommet de la falaise crayeuse, les branches du hallier s’écartèrent : une face brutale et recuite se fit jour entre les feuilles, puis la chair d’une épaule, d’un bras, d’un buste, et la femme qui rampait se redressa, nue et velue.

C’était une femelle trapue, petite, au torse massif, aux membres durs ; tout en elle était large et court, excepté le bassin : une hauteur d’adolescente et une ampleur de portefaix, des jambes brèves, des genoux bas, des pieds aplatis, des mains épaisses et des doigts en spatules : ses muscles noueux comme le chêne s’accrochaient à une ossature de roc, et son ventre proéminait ; sur le fond rougeâtre de sa peau, une toison flexueuse dessinait un décor symétrique, dont la pointe s’effilait sur le sternum et qui descendait en deux courbes depuis la gorge jusqu’aux plis de l’aine, tandis que, par derrière, deux autres volutes partaient des aisselles, pour rejoindre l’épine dorsale et glisser vers les reins, où elles s’éployaient en éventail. Une crinière de poils plus rudes, qui garnissait le crâne de bourres et de mèches, encadrait le visage d’une auréole sombre à reflets roux, dont les dernières flammes atteignaient la naissance des épaules. Dans cette broussaille, le cou se faisait encore plus massif, sous un maxillaire solide. La bouche vaste, aux lèvres charnues, projetait en avant sa dentition redoutable, et tout le visage était comme écrasé sous la dalle d’un front fuyant ; le nez, court et large, se redressait à hauteur des pommettes et tendait le double cornet des narines mobiles, pour aspirer les révélations du vent ; à l’abri du front bas que mangeait la chevelure, les arcades sourcilières, violemment accentuées, retombaient pour former deux grottes au fond desquelles les yeux s’agitaient comme deux bêtes inquiètes : ces yeux étaient bruns et menus, entre les paupières bridées qui ne laissaient apercevoir qu’un mince filet de cornée ; par habitude de veiller au péril multiple et incessant, ils exprimaient l’anxiété et ils remuaient sans repos.

Debout au bord de la falaise, la femme rabaissa stupidement son regard vers le gouffre, et les images entraient en elle : sur la place où Paris devait s’élever plus tard, la Seine, large de quatre lieues et jaune entre les forêts vertes, roulait sous le ciel orageux. Du fond de l’horizon, le fleuve se ruait avec furie, et, comme un lac plein de tumultes, il couvrait tout le pays ; sur le bord des îlots, la femme voyait se déplacer les taches noires des hippopotames, des rhinocéros, et, par endroits, émergeant des herbes hautes, les dos ronds d’éléphants qui cheminent en files. Sur cette immensité morose, l’averse tombait drue.

Elle ne regarda pas longtemps. Habituée aux spectacles étroits de sa forêt, elle avait le vertige devant ce gouffre trop vaste et trop mobile ; dans le demi-cercle de ces horizons trop lointains, qu’elle croyait voir bouger comme le fleuve, sa tête tournoyait déjà ; ses paupières clignaient.

Elle essaya de lever la face vers le ciel, mais les nuages couraient trop. Vite, elle ferma les yeux. Elle secoua ses épaules et sa crinière ruisselante ; puis, lentement, elle recula jusqu’à ce qu’elle sentît, sur son dos, le chatouillement des brindilles. A leur contact, elle pivota d’un mouvement brusque ; fléchissant les jarrets et tendant le buste, un bras en avant pour écarter les branches, et l’autre s’appuyant au sol, tête baissée, elle se renfonça sous bois. Encore un moment, sa croupe volumineuse se détacha en clair sur le fond sombre du hallier ; puis, le rideau des frondaisons se rabattit sur elle. »

Sources : Bonnes plumes au pays de Goncourt édité par l’association Goncourt, histoire et patrimoine ; La vie, la Mort, 4ème tome édité par Les fils du Mont Mercure.

Le Rondel de l’adieu

Edmond Haraucourt a publié des œuvres dramatiques, des romans, des poésies dont un recueil de poèmes, Seuls (1891), contenant notamment le Rondel de l’adieu, tout empreint de nostalgie, composé, peut-être, un jour de départ de l’île…

Partir, c’est mourir un peu,

C’est mourir à ce qu’on aime.

On laisse un peu de soi même

En toute heure et en tout lieu.

C’est toujours le deuil d’un vœu,

Le dernier vers d’un poème ;

Partir, c’est mourir un peu,

C’est mourir à ce qu’on aime.

Et l’on part, et c’est un jeu,

Et jusqu’à l’adieu suprême

C’est son âme que l’on sème,

Que l’on sème à chaque adieu.

Partir, c’est mourir un peu…